令和2年5月20日から10月15日まで造成工事に伴い発掘調査が行なわれました。調査地は、合志小学校の西側にあたり竹迫日吉神社の南東側そばにあります。今回の発掘調査では、以下の成果があがりましたのでご紹介します。

位置図 |

弥生時代後期(3世紀)の竪穴住居が見つかりました。

鎌倉時代~南北朝時代(13~14世紀)の堀跡が見つかりました。

南北朝時代~室町時代(14世紀~16世紀)のお墓が見つかりました。

※年表:表1参考

写真1 |

中世の遺構は、周辺の遺跡や古文書、絵図などから調査地が竹迫(たかば)氏の館跡の一角及び竹迫氏の菩提寺であった可能性が浮かび上がってきました。

今後、発掘調査で出土した遺構や土器などを整理して報告書として記録保存を残す作業があります。報告書を作るなかでこの地域の歴史を解明できるように取り組む予定です。

現時点での考えを詳細報告に載せておりますのでご覧ください。

| 鎌倉時代 | 1192 | 源頼朝・征夷大将軍となり、鎌倉幕府を開く |

| | 源頼朝が中原師員(竹迫氏の始祖)を合志郡の地頭職に命じる。【肥後国誌】

※師員は、後に竹迫輝種と改め、竹迫城を築く(異説あり) |

元弘3年 | 1333 | 鎌倉幕府が滅ぶ |

| 南北朝時代 | 1336 | |

延元2年 | 1337 | 佐々木長綱が叡山領奉行となり真木に館を築く。名を合志四郎入道宗真と改める【肥後国誌】 |

正平4年 | 1349 | 合志幸隆が菊池本城を占拠する。【阿蘇文書】 |

正平15年 | 1360 | 合志定実が菊池武光と戦い、敗れて武光に下る【菊池伝記】 |

応安元年 | 1368 | 足利義満征夷大将軍となる |

天授元年 | 1375 | 菊池武朝が今川了俊を破ったが、千束城(城主・葦刈帯刀)は戦って破られる【古城考】 |

| 室町時代 | 1392 | 南北朝の合一 |

文明13年 | 1481 | 「万句連歌」に合志重隆・合志隆門が参加 |

永正7年 | 1510 | 15代竹迫久種(公種)は大友家に従って豊後に移る。【肥後国誌】 |

| | | 合志家12代合志隆岑が竹迫城主として入城【肥後国誌】 |

天文12年 | 1543 | 鉄砲伝来 |

天文18年 | 1549 | キリスト教伝来(ザビエル鹿児島に来航) |

| 安土桃山時代 | 1568 | |

| 元亀4年 | 1573 | 室町幕府が滅ぶ |

天正5年 | 1577 | 合志隆重、山鹿長坂で肥前勢と戦う【菊池伝記巻四】 |

天正6年 | 1578 | 竜造寺政家が3,000騎を率いて竹迫城を攻めるが、合志隆重防ぐ【菊池伝記巻四】 |

天正7年 | 1579 | 合志親為が肥前勢と戦って破れ、竜造寺隆信に降る |

天正9年 | 1581 | 竜造寺氏、合志親為らに忠誠の起請文を出させる【竜造寺文書】 |

天正13年 | 1585 | 島津の武将島津家久・新納忠元・川上左京らが合志氏を攻める。竹迫城落城【事蹟通考】 |

| | | 合志親為、薩摩より帰途八代で死去 【肥後国誌】 |

天正15年 | 1587 | 豊臣秀吉が平定のため九州に入る

新納忠元が竹迫城を焼いて退却【合志町史】 佐々成政が肥後の領主となる |

天正18年 | 1590 | 豊臣秀吉が全国統一 |

慶長5年 | 1600 | 関が原の戦い |

慶長8年 | 1603 | 徳川家康 江戸幕府を開く |

詳細報告

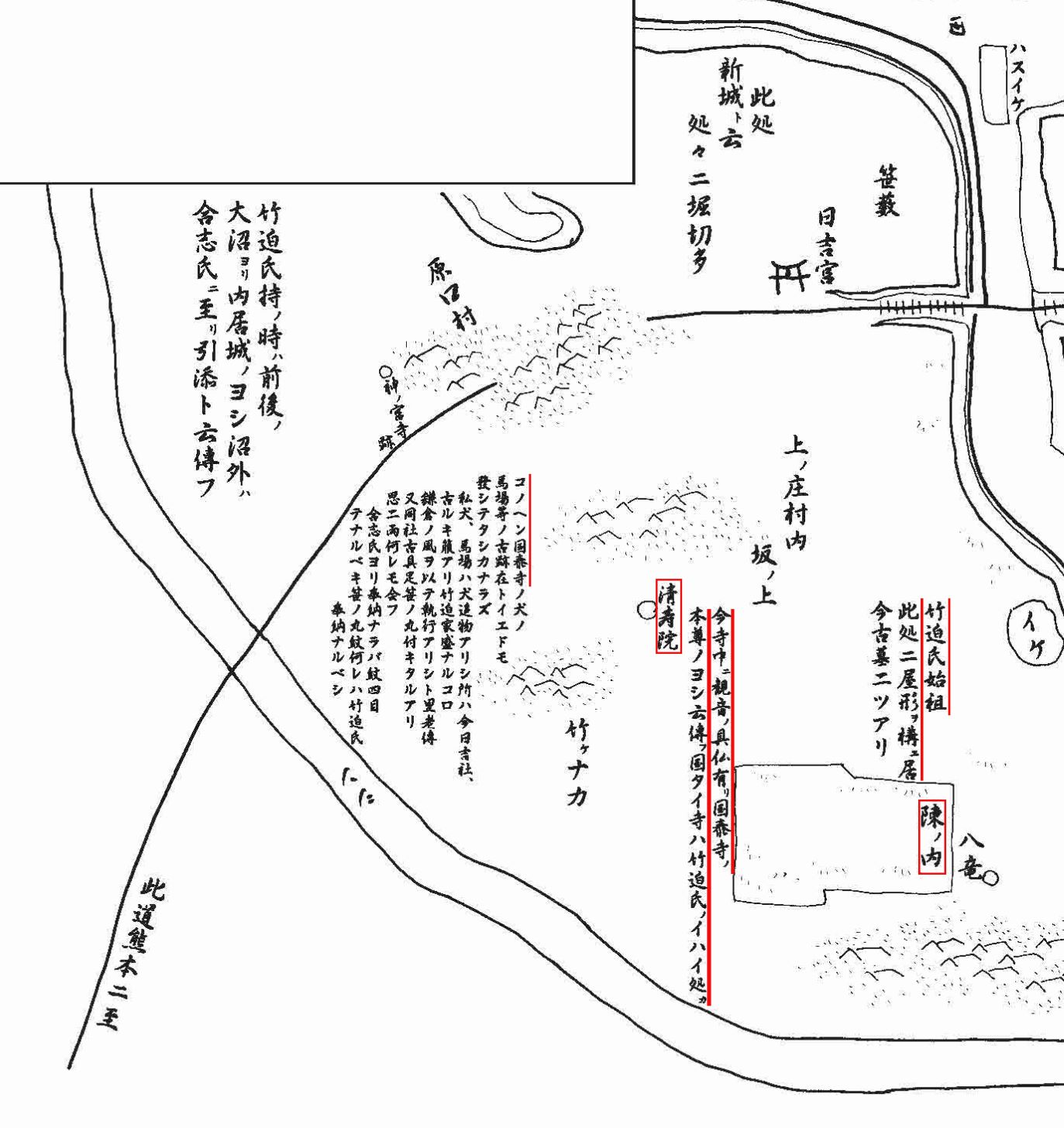

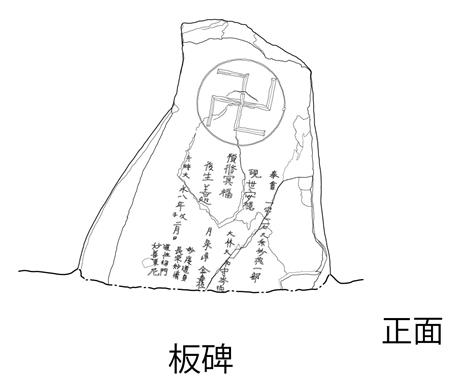

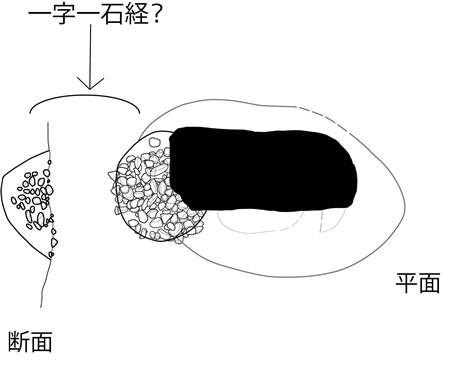

国泰寺跡は、竹迫五山(※1)の1つで、竹迫城絵図(文政8【1825】年)に「竹迫氏の位牌(いはい)処カ」(※図1)と書かれています。以前から「卍」が刻まれた板碑(※2)が建っており、この板碑からは、大永8(1528)年、大林大和守岑徳(みねのり)という人物が一字一石経(※3)を埋納したことが分かっていました。

|  |

写真2 竹迫城絵図【文政8(1825)年】 | 図1 竹迫城絵図(左下の国泰寺付近) |

写真3 航空写真(第1面) |

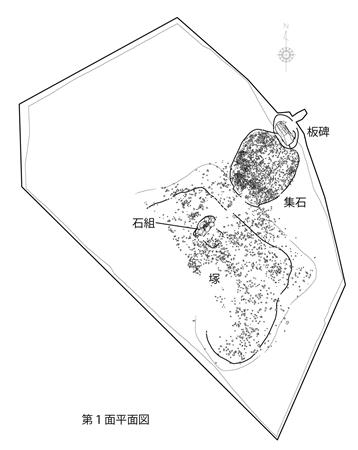

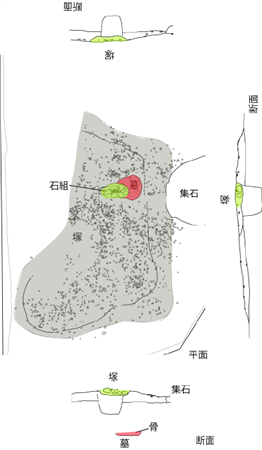

発掘調査では、約5m四方の川原石が敷き詰められた塚(※写真3、図2・3)が見つかり、頂部にかつて卒塔婆(そとば)(※4)を建てていた可能性がある石組が出土しました。

この石組の下からは骨片も確認され、お墓であることが分かりました。このお墓の時期は、中国明朝の銅銭である「洪武通宝」(14世紀後半)や土器から14~15世紀頃に築かれたものと考えられます。

|  |

図2 遺構平面図(第1面) | 図3 塚(基壇)実測図 |

写真4 板碑 |

板碑の下からは、川原石が多く埋められた遺構(集石)がみつかりました(図4)。石には文字を確認することはできませんでしたが、板碑に刻まれた一字一石経を埋めたという内容を裏付けるものです。

また、塚と板碑の間にも川原石がまとまって出土した箇所(※写真3・図2)もあってこれは、一字一石経か五輪塔などの供養塔が置かれた基壇であったと思われます。

|  | | 板碑正面図 | 一字一石経断面図(黒塗:板碑) |

|

図4 板碑実測図 |

その他、釘などが出土していますので木棺の蓋(ふた)などをとめたものとみられます。以上から、室町時代~戦国時代(14世紀後半~16世紀)にかけてこの場所は、国泰寺の墓所であったことが推定できました。

発掘調査では、この墓所であった地面から約60cmを堀り下げて、弥生時代の遺構を探したところ、13~14世紀頃の堀跡2条と弥生時代後期(約1800年前)の竪穴住居跡(※写真5)も見つかっています。

弥生時代(約2000年前)

平成17年、陣ノ内遺跡にあたる合志小学校も発掘調査が行なわれた結果、陣ノ内遺跡でも弥生時代の遺構は、中期の甕棺や後期の環濠がみつかりました。今回の調査で見つかった弥生後期の住居跡は、陣ノ内遺跡の環濠内の集落であったと考えられます。また、この地域では貴重な発掘調査事例となりました。

写真5 航空写真(第2面):黄色が住居跡の範囲 |

陣ノ内遺跡では、15世紀を中心とした竹迫氏(※5)が築造したと考えられる館跡が確認されました。現在の竹迫日吉神社が鎮座する付近は、原口新城跡にあたり、その城の東側に館跡が広がっていたと推定されています。

国泰寺跡で今回、確認された13~14世紀の堀跡は、この館跡と関係のある遺構と考えられます。

また、竹迫城絵図には、「陣ノ内」と「八龍」が描かれており、「八龍」は、「竹迫氏の始祖此処に居す」(※図1)とあることから、竹迫氏がこの地に中央から赴任した時期にも関係する重要な発見となりました。

16世紀

陣ノ内遺跡発掘調査では、16世紀に竹迫五山の1つである清寿院跡(※図1)の敷地になったことも確認されました。清寿院は、合志氏(※6)の菩提寺と伝わっています。

16世紀前半、竹迫城に入城したと伝わる合志隆岑は、大永8(1528)年に竹迫日吉神社を再興したと「肥後国誌」にあります。

この同じ年に建てられた国泰寺跡卍字板碑は、「大林大和守岑徳」がみられます(図4)。合志隆岑の岑を名乗っていることや大林が大津にある地名であることからこの地に住んでいたことなどを示す貴重な資料です。

国泰寺の墓所(14世紀後半~16世紀)

今回の発掘調査では、お墓や祈りの場としての遺構がみつかりました。墓所を造営する際には、13~14世紀頃の堀を埋め、整地した層も確認されました。国泰寺跡は、絵図にあるように竹迫氏の館があった頃、ここに竹迫氏に関係した菩提寺があって、これまで見つかっていない竹迫氏に関係したお墓の可能性があります。さらに、板碑の存在は、合志氏の支配下となる16世紀前半、竹迫氏時代の国泰寺が合志氏に引き継がれたことを物語っていると思われます。

おわりに

合志市の歴史は、まだまだ謎が多いです。今後、研究成果を積み重ねることによってこの地域の歴史がさらに解明できるように取り組んでいきます。文化財は、地域の共有の財産でもあり、身近に存在します。興味がある方は、ぜひ 資料館へ見学に来られてください。

【注釈】

※1 五山制度

鎌倉時代後期~室町時代に禅宗における京都や鎌倉の格式が高い寺院を定めた制度、各地でこれを真似た。

※2 板碑(いたび)

逆修碑(ぎゃくしゅうひ)ともいい、生きているうちに功徳を積み、冥福を祈る生前葬を行った石造物。

※3 一字一石経

礫石経ともいい、経塚の一種。1つの石にお経の1文字を写経し、現世利益や追善供養などを行った。

※4 卒塔婆(そとば)

墓所に戒名などを白い板に書き記したもので墓標としての役割。

※5 竹迫氏

竹迫氏は、大友、詫磨、鹿子木、三池氏を系図では同族という。「肥後国誌」には建久年間(1190~1199)、幕府の重要な役職に就いた中原親能(ちかよし)の四男師員(もろかず)が地頭として下向し、竹迫輝種(てるたね)を名乗るとある。一方、「妙正寺文書」では貞和年間(1345~1350)鹿子木種次が竹迫を名乗ると異なる。さらに「竹迫家譜」によれば永正~大永年間(1504~1525)竹迫公種(きみたね)は豊後の大友を頼り、その後戸次道雪(べっきどうせつ)に仕え、近世は柳川藩の立花氏の家臣となる。

※6 合志氏

「合志系図」・「肥後国誌」では佐々木高綱の子孫である長綱が延元2(1337)年、延暦寺寺領合志郡の寺領奉行として大津の真木に下向するとある。正平4(1349)年、南朝方の菊池氏本城を攻め落とした合志幸隆(ゆきたか)が現れるが謎の人物とされている。南北朝時代は一貫して南朝方であった菊池氏に対立した合志氏は北朝方であった。そして室町時代は、菊池氏の家臣となる。康平2(1456)年、隆門が泗水住吉の飛熊館に移り、隆岑(たかみね)が竹迫氏に変わり永正7(1510)年、竹迫城に入城するとある。