|

| 地球温暖化や気候変動など地球レベルの環境問題がますます深刻化している現代において、私たちの社会は「マイクロプラスチック」という新たな課題に直面しています。この問題は海洋問題として注目されがちですが、陸地に住む私たちにも大きな関係があります。 |

マイクロプラスチックとは

「マイクロプラスチック」とは、5mm以下の微細なプラスチックごみのことであり、ペットボトルやレジ袋などのプラスチック製品が長い年月をかけ紫外線や波などの影響で劣化・破砕されることで微細片となったもので、基本的に自然に分解されることがないため主に海へと蓄積されていきます。

また、一部の洗顔料や歯磨き粉のスクラブ材にはマイクロプラスチック(マイクロビーズ)が使用されていることがあり、排水溝等を通じて流出することで海洋を汚染しているともいわれています。

【出展:政府広報オンライン】

マイクロプラスチックが与える影響

海に蓄積されていくことから、海洋生態系への影響をはじめ、有害な物質を吸着したマイクロプラスチックを魚などが摂取し、それらを人が食べることによって人体にも影響があるのではないか、と近年懸念されています。

マイクロプラスチックを減らすために上流域で生活する私たちにできること

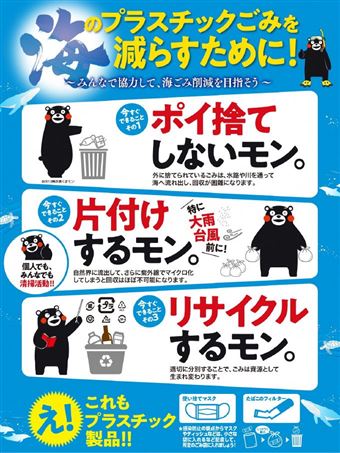

マイクロプラスチックによる環境問題は海洋ごみを中心に取り組みが行われていますが、河川のごみなどもマイクロプラスチックの発生源の一つといわれています。日常生活から出たプラスチックごみなどが風雨によって河川に運ばれたり、ポイ捨てなどによって適切に処理されなかったプラスチックごみの一部が河川を通じて海に到達したりすることで、やがてマイクロプラスチックになると考えられているからです。そのため、海に面していない本市においても、関心を持ち、自分たちにできることから始めましょう。

プラスチックの使用量を減らそう(リサイクルに取り組もう)

○水筒などのマイボトルを使用し、ペットボトルやストローの使用を控える。

○使い捨てプラスチック製品(スプーンやフォークなど)の使用を減らす。

○必要に応じて使用したプラスチック製品は、再利用したりリサイクルなどにつなげよう。

ごみのポイ捨ては不法投棄にあたります。外出先などでごみ箱がない場合は、自宅に持ち帰るなどして適切に処分しましょう。

○ごみは決められた分類ごとに適切に分類しましょう。

○ごみが散乱しないようごみを集積所等に出す際には、決めれた場所・時間に出すようにしましょう。

マイクロプラスチックになると回収が困難になりますが、なる前であれば回収が可能です。道路や河川敷、自宅周りに落ちているプラスチック類を拾い適切に処理することで大量のマイクロプラスチックを回収したことと同じ成果をあげることができます。

また、地域の清掃活動などに積極的に参加しマイクロプラスチック問題に関する意識啓発を広めましょう。

国のプラスチック問題の取組

資源・廃棄物制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化、アジア各国による廃棄物の輸入規制等の幅広い課題に対応するため、「プラスチック資源循環戦略」を策定しています。

詳細は、上記のリンクからご確認ください。

参考:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の策定

新しい法律は、各主体がプラスチックの3R+Renewable(再生材、バイオプラスチック※1等への変換)に取り組みやすい環境を整え、プラスチックの資源循環を促進することを目的としています。

※1 バイオプラスチックとは、植物由来の資源(バイオマス)を原料とする「バイオマスプラスチック」と微生物等の働きで最終的に二酸化炭素と水に分解されるする「生分解性プラスチック」の総称のことをいう。